落とせない一戦は、スコアレスドローで決着した 。SNSではハイライト映像がさみしいことが話題となったが、映像に残りづらいものの、前節の湘南戦との違いや、ピッチ上での詳細な駆け引きが見えた試合であった 。

試合情報

試合開始から、新潟はマンマーク気味に名古屋の選手を抑えにきた 。陣形が崩れても人に対してアプローチするためカウンターは受けにくい 。

逆に名古屋側は、ボールへのアプローチに行くが完全には人に付ききれず、やや落ち着かない展開となった 。

マッチアップのズレ

この試合が岡山戦や湘南戦と明確に異なったのは、試合開始時点でのマッチアップのズレである 。4-4-2の布陣を敷く新潟に対し、3-4-2-1の名古屋は、3バックの両脇とウイングバック(WB)を相手の4-4-2に対してどう攻略するかがポイントであった 。

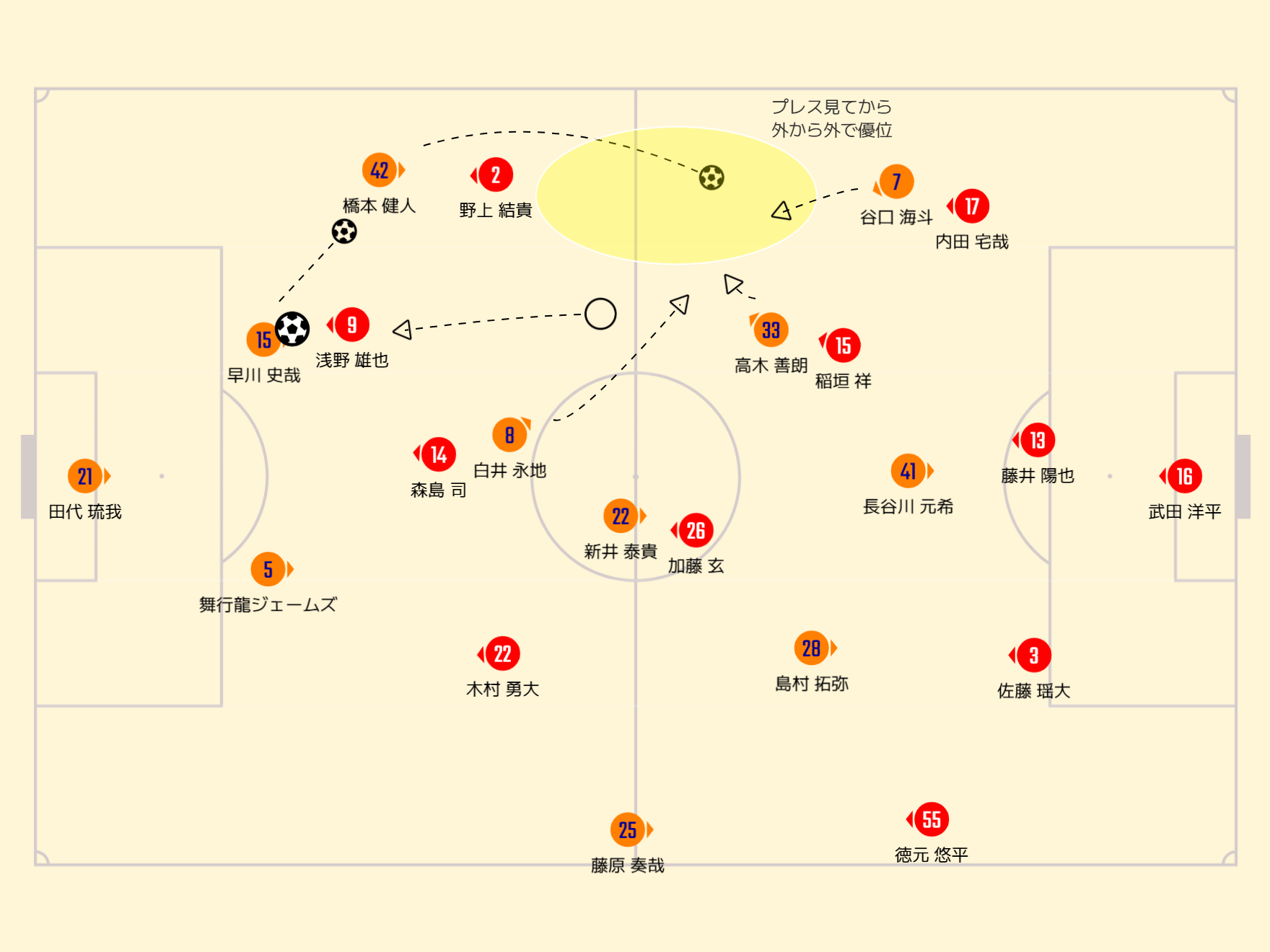

4分からの名古屋のビルドアップでは、新潟は前線の4枚で名古屋のセントラルミッドフィルダー(CMF)に蓋をする形で守備を開始した 。この守備は、名古屋に「外を使わせたい」「CMFを中央から動かし、前線の4枚がアタックできるようにしたい」「インサイドハーフ(IH)を降ろさせたい」といった意図のいずれかを持つことが多くなる 。

この場面では、名古屋の加藤玄がポジションを下げてサイドハーフ(SH)との対面を作った 。しかし、新潟の両SHにアクションがなかったことから、新潟の狙いが「CMFを動かすため」ではないことが明らかになった 。案の定、名古屋が両脇のセンターバック(CB)にボールを散らすと新潟のSHが下がったため、新潟は「名古屋の外への展開を嫌っている」ように見えた 。

しかし、プレーをやり直すタイミングで加藤が中央に戻ると、今度は新潟の2トップと逆サイドのSHがプレスを開始し、それに連動してボランチも稲垣、加藤へ詰めていった 。

この試合、名古屋がボールを保持する時間帯において、新潟の守備の狙いにはこうしたズレが散見された 。DAZNの映像では右サイドでプレスが機能しているように見えたが、ピッチ全体で見れば、新潟のSHとボランチがプレスによって引き込まれた結果、名古屋の浅野と野上は1.5列目から3列目の縦幅を自由に使える状態にあった 。つまり、新潟は逆サイドへの展開を全く警戒できていなかったのである 。

一方で、名古屋もWBの徳元がいるサイドしか見ておらず、マッチアップのズレを見極められていない部分があった 。新潟の2トップのプレスが止んだことでボランチが引き、結果的に徳元へのマークが外れてパスが繋がったが、これは相手の設定と自分たちの狙いとの間のズレを十分に活用できていなかった証拠である 。その直後に徳元のクロスが上がったシーンは、WBとSHのマークのズレがある逆サイドへしっかり展開し、ビルドアップに成功した好例であった 。

👍前半20分頃までのポイント

名古屋の徳元と新潟のSHの対面が明確になった時点で、逆サイドの野上や浅野が先に動き出してズレを作れれば、さらに面白い展開になったであろう 。この場面で重要だったのは、加藤玄がポジションを動かすことで新潟の右SHの守備を曖昧にさせ、5対6の数的状況でもズレを生み出せる点である 。

6分8秒からのように、森島が最初から低い位置に下りてサポートに入ると、6対6の同数となり、新潟のプレスが効果的に機能してしまう 。(いわゆる守備がハマってしまう状態)相手ボランチまでプレスに出てきているにも関わらず、ボランチとCB間にIHとFWが1枚ずつしかおらず、両WBは相手SBに完全に固定されてしまった 。ビルドアップのサポートのつもりが、相手のプレスを助ける結果となったのは非常にもったいない展開であった 。

対照的に、8分43秒からのように、森島が下がる代わりに徳元が相手ボランチの裏を取る形は、6対5の状況を作り出して突破できており、この高さの関係性は非常に有効であった 。加藤玄が外に展開できる動きは、前線の選手が下がる必要性をなくすため、ボールを受け直す動きの質として優れていた 。

前半20分台は、加藤玄がサイドバック(SB)の位置まで下がり、5対6の形からビルドアップする形が分かりやすかった 。しかし、後方から長いボールを蹴ってしまうと、SHのズレを起点とした攻略ではなくなるため、名古屋は相手のズレを意識してポジションを取りながらも、そこへ挑戦する回数が少ない時間帯となった 。

守備のスタイルの切り替えのグレーゾーン

前半20分頃から、試合開始時に選択していた名古屋のプレスの判断が、新潟にかわされる場面が多くなった 。

基本布陣では、森島が相手ボランチを、加藤がそれに続き、浅野と木村が2CBをマークする 。しかし、CBが外に流されると、WB対SB、SH対CBのマークが縦パスに苦慮する場面が生まれた 。

湘南戦とは異なり、個々の守備役割が細かく設定されていたため、チームとしての決まり事を守ろうとするあまり、状況に応じた柔軟な対応ができていなかった 。個人の役割が固定されると、プレーは個々の判断と質に大きく左右されることになる 。

👍前半20分以降のポイント

24分22秒からの場面が分かりやすい 。プレスに行くのか、構えるのか、その切り替えの中間的な状況で、ボランチへのマークが外れた際に、構えかけていた木村はコースを切りきれず、プレスから構えに切り替えようとしていた森島もボランチへアプローチに行けなかった 。解説の成岡氏は「切り替えが良い」と評価していたが、この時間帯から、守備の切り替えが曖昧な「グレーゾーン」のタイミングを新潟に突かれ、ボールを前進させられる場面が増加した 。切り替わりの曖昧さは後述するプレスがはまりにくい形も一つの要因となった。

プレスを誘われる

新潟の4-4-2の配置は、CMFの脇に選手を立たせ、外からの攻撃を狙う形が多かった(24分25秒など) 。内側に入る選手が名古屋のCMFの脇に立つため、名古屋がこれを気にするとプレスに行けなくなる 。WBが大外のSBに詰めても、CBとWBの間にパスを通される場面もあり、ボールを持たれる時間が増えていった 。

ボールを持たれると、新潟に良い立ち位置を取られてしまう 。そのため、ボールを保持した状態で、相手を守備的な立ち位置に固定させたいところであったが、20分以降は焦りからか、長いボールを蹴ってプレスに行くという、新潟の得意な展開に付き合う形でボールを手放してしまった 。

スペースの使い方

後半、名古屋がボールを持った際の新潟のプレス(片側のSHを上げてCB3枚に対応する形)は前半と同じであったが、47分19秒からは野上が早めに下りてくる動きを見せた 。

これは、前半に右サイドのWBとIHが地上からの前進にあまり絡めていなかった点を意識した修正と見られる 。

その後、野上が下りた後には逆サイドの徳元が下りてSBを引き付け、木村にボールを当ててプレスを脱出するという、左右で同じ設計の前進方法を試みていた 。

一方、守備では、前半の反省からか前線の選手もプレスに注力する形となった 。しかし、WBの裏へのアプローチが遅れると、連鎖的に全体の対応が遅れることは前半で証明済みであった 。

52分8秒からの場面は、攻守両面で噛み合わせの悪さが見られた 。

そもそも、後半開始直後は新潟のプレスに生じたズレを起点にビルドアップできていたにも関わらず、ゴールキックから木村をターゲットにせず、野上のサイドへロングボールを入れた 。これはルーズボールになる確率が50%の選択である 。この選択により、守備の局面が始まる時点で自動的に「ハイプレス」が決定されてしまい、新潟の攻撃時の選手配置に関係なくハイプレスを敢行した結果、ゴール前まで迫られることになった 。

この失点の危機を経て、ピッチ上の選手たちが「やばいかも」と感じ、プレスとブロックを使い分けるハイブリッドな形に自然と修正したように見えた 。このように、ピッチ上の危機感によって戦術設定が意図せず変わってしまう点は、個人的に残念に感じられた部分である 。

その後、新潟もSHが前に出ていくプレスの非効率さを感じたのか、CMFを2トップが見る形を増やした 。その際には、例えば加藤が2トップを引きつけ、WBかIHが相手SHを引っ張ることでCBに持ち運ばせるスペースを作った(59分17秒) 。しかし、この場面でも新潟の4-4-2の選手間のスペースが広く開いていたため、木村や浅野がCB間に顔を出さなければ、後方での崩しの意味が薄くなってしまうという、もどかしい状況であった 。

65分以降は、運動量が落ちたことで守備におけるIHの上下動やプレスバックに限界が見え始め、ブロックを敷くにも制限がかかり、ボール回収も困難になったため、新潟のペースとなったので、ここでは割愛する 。しかし、引いていてはチャンスがないと判断し、80分から腹を括って前に出た姿勢は評価できる 。

試合後雑感

- 大橋主審が、ボールへのアプローチの延長線上にあるプレーと、人へのアプローチを分けて判定してくれたため、名古屋の際どいファールも「強度の範疇」として見逃されることが多かった 。逆に新潟からすれば、人を潰しに行っただけでファールを取られると感じ、判定が厳しいと感じる試合だったかもしれない 。

- 「気持ちで勝たなければいけない試合」という憤りよりも、「サッカーの内容で勝てたはずの試合だった」という、勝ち点2を失った感情が強い 。60分までに1点でも入っていれば、展開は違ったであろう 。

- 65分26秒から、加藤玄が相手の守備隊形を変えるために動いた場面での佐藤のパス選択や、その後の永井のパスが気になった 。盤面や状況を変えようと判断し、動いている選手がいる中で、他の選手がハイリスク・ハイリターンなプレーを選択することには違和感を覚える 。試合に出ている以上、選手間の信頼度はフラットであるべきだが、あの場面では明らかに新潟の守備は左サイドの方が整っていなかった 。